当科の初期研修/学生教育

- トップページ

- 当科の初期研修/学生教育

教授メッセージ

慈恵医大産婦人科学講座のHPご覧いただきありがとうございます。

当講座は「世界の女性と子供を幸せにする」を全体のビジョンとしてかかげており、日々の臨床、研究、教育に全力を注いでおります。特に教育に関しては2019年より教育ワーキンググループを設立し、学生、初期研修医、産婦人科専攻医の育成に力を注いでいます。近年は毎年10名程度の研修医の先生が入局をしており、講座の中心となって活躍してくれています。また私たちは日本産科婦人科学会の掲げる4つの領域、「周産期」、「婦人科腫瘍」、「生殖・内分泌」、「女性医学」のすべてに強い慈恵を目指しています。その目標に向かい、各分野が連携と切磋琢磨をし、世界で活躍することができるスパークリングな産婦人科医を育成するための教育を提供しております。

熱意のある学生、初期研修医、専攻医の皆さんをわたしたちはお待ちしております。

ぜひわたしたちと一緒に日本の、そして、世界の女性と子供を幸せにしましょう。

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座

主任教授 岡本 愛光

初期研修

指導医からのメッセージ

産科指導医

高橋 健

日本の周産期死亡率・妊産婦死亡率は世界で最も低い国の一つであることはご存じかと思います。これは、先人の方々が構築して下さった周産期医療体制のおかげであり、症例から学び研究を行い、そこから得られた多くの知見を積み重ね、現在の周産期医療に反映させてきた結果であり、そして日々奮闘されている多くの周産期医療スタッフの努力の結果に他なりません。そうした世界に誇るべき日本の周産期医療ですが、いまだ治療困難な疾患や解明できていない未知の病態が数多く残されており、医療体制でも改善すべき点が多いのも事実です。そうした中で、これからの日本の周産期医療を担う先生方が絶対に必要です。慈恵医大の周産期は臨床と研究をバランスよく実践することが可能な場所だと思います。是非慈恵医大でお母さん・赤ちゃんを助ける医療をしませんか。そして日本と世界の周産期医療を発展させていきましょう。

婦人科指導医

飯田 泰志

近年、婦人科がん領域では診療の幅が急速に拡大しています。これまでは手術(開腹や腹腔鏡)、放射線療法、薬物療法(化学療法、分子標的薬、緩和療法など)を行ってきましたが、近年はこれらに加えて遺伝診療(遺伝性乳がん卵巣がん症候群やリンチ症候群など)、さらにはがんゲノム医療も行うようになりました。がん遺伝子パネル検査が保険適応となり、研究機関や製薬会社は集約されたがん患者さんのゲノム情報と臨床情報の利用が可能となります。これにより今後、加速度的にがん診療の仕組みが変化していくと予想されます。われわれは患者さんに最良の医療を提供するために常に知識をアップデートしていく必要があります。皆さんも一緒に勉強しましょう。

生殖指導医

楠原 淳子

産婦人科の中でも、生殖医療は“生殖・内分泌科”とも称される、内科的な知識も要される分野です。日本では現在、ご夫婦の6組に1組が不妊に悩む中で、その臨床での必要性は今後も増えていきます。不妊治療の基礎的な内容から体外受精や顕微授精まで、生命の原点である医療を学んで頂けるようにカリキュラムを作成しています。また近年注目されている、若年者のがん治療とその将来の妊孕性を守る“がん生殖医療”は、産婦人科のみならず、全ての科の医師に必要な分野であり、是非産婦人科での研修で学んで頂きたいと思います。臨床の中で、新しい生命の始まりとなる生殖医療を一緒に勉強しましょう。

研修医の教育プログラム

教育ワーキンググループで提供する教育プログラムで到達を目指す目標は以下の3つです。

①どの科に進んでも必要となる女性特有のプライマリーケアに関する知識・技術を習得する。

②妊産婦、褥婦ならびに新生児についての基本的知識を習得し、産婦人科診療の実際を理解する。

③救急医療の現場における女性特有の疾患について理解する。

これらを意識して慈恵医大産婦人科では初期臨床研修プログラムを構成しています。

1ヶ月間(4週間)の基本的な研修スケジュールは以下のようになります。

運用方法

-

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 産 産 産 産 産 産 産 産 産 生殖 産 婦 婦 婦 婦 生殖 婦 婦 婦 婦 婦 婦 基本的には1ヶ月の研修期間のうち周産期と婦人科を2週間ずつローテートします。各ローテートのうち、生殖・内分泌を研修する日を1日ずつ設けます。(曜日は適宜変更されます)

-

①当直

4回/月 平日3回+日曜日当直1回(病院規定に拠ります)

②必須業務

月曜朝カンファレンス、各科病棟カンファレンス、朝・夕の病棟での申し送り

※時間外に開催される事がある集談会、勉強会は希望者のみです。 -

もちろん、ローテーションするタイミングにより研修できる内容は変化し得るため、研修期間中にフィードバックを行い、研修内容を随時調整します。また、産婦人科研修を行うに当たり、研修に臨む先生それぞれで「産婦人科研修で学びたいこと」は異なると思います。その各々のニーズにマッチした研修を提供できるよう、研修開始時に研修で学びたいことを確認させて頂き(プレアンケート)、研修内容を調整します。

運用方法

-

研修初日

面談(医局長and/or ワーキンググループ)

評価票とプレアンケートについて説明します。

-

研修

評価票を用いて専攻医と専門医の2名体制で評価を行います。

-

前半終了

フィードバック

前半にローテートした産科or婦人科の評価者から初期臨床研修医へフィードバックを行います。

-

研修最終日

フィードバック/ポストアンケート

総括 (医局長and/or ワーキンググループ)後半のローテートに関してフィードバックを行います。また、ポストアンケートと研修の総括を行います。

研修をより有意義なものにするためには、研修内容に関する適切な評価とフィードバックが重要と考えています。

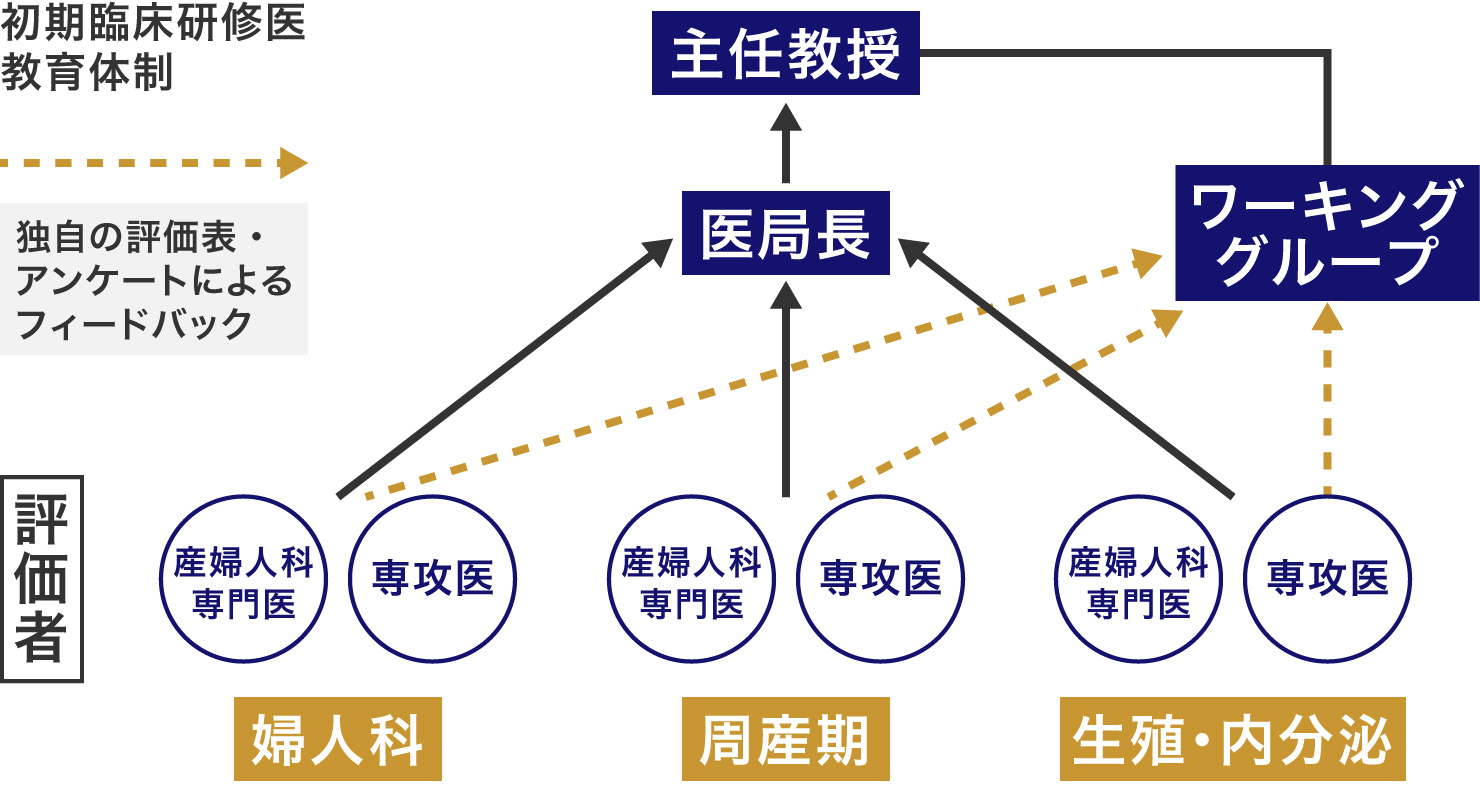

慈恵医大産婦人科では、ローテーションされる研修医の先生に対して下図のような評価体制を用意しています。

研修医の先生には、大きく分けて周産期、婦人科、生殖・内分泌の3分野をローテーションしていただくことになりますが、それぞれにおいて2人の指導医の先生がつきます。1人はそれぞれの分野の専門医の先生、もう一人は産婦人科医としてそれぞれの分野を修練中の先生となります。エキスパートの先生だけでなく、それを学んでいる若手の先生とも一緒にチームを組む、いわゆる「屋根瓦式」の教育体制としています。また、研修の指導医は毎月交代して行います。

そして研修の最後に、3分野のローテーションにおける評価を医局長が取りまとめるとともに、教育ワーキンググループが研修に関する評価を行います。評価にあたっては、産婦人科研修で学んでもらいたいポイントを項目化した評価票を用います。この評価票については、研修開始時に内容について説明し、産婦人科研修で抑えてもらいたいポイントについて理解してもらえるようにします。

初期臨床研修医 産婦人科評価表

この評価を元に、初期臨床研修における評価(EPOC)を行います。また研修の最後には、研修医の先生と我々産婦人科スタッフの間で、産婦人科研修全体に関して双方向にフィードバックを行う機会があります(生殖・内分泌は1日×2回の研修であり、その日ごとにフィードバックを行います)。この機会を通じて研修医の先生から研修プログラムを評価してもらうことで(ポストアンケート)、産婦人科が提供している研修の質に関して見直しを行い、さらに良い研修プログラムを作り上げていきたいと考えています。

学生教育

学生実習について

産婦人科で基本となる分娩の管理、婦人科手術を中心に実臨床に参加しながら、1日に2コマ程度 の専門医による少人数クルズス(講義)を取り入れ、ベットサイドでの疑問をその日のうちに解 決できる体制をとっています。また、学生一人一人が興味のある分野を尊重し、生殖医療や腹腔 鏡手術シミュレーターを用いた実習を通じて、ローテーション前には馴染みの少ない分野に関し ても広く楽しく勉強できるように工夫しています。

クリクラについて

医学科5年後期から6年前期のクリニカルクラークシップ(クリクラ)での産婦人科実習内容についてです。産婦人科は必修科として本院以外の附属病院(分院)や関連病院で4週間の実習を行い、さらに選択科として追加で4週間の実習を主に本院で行うことができます。ここでは、選択科として産婦人科を選択した場合の実習内容をご紹介します。

本院の実習では大きく分けて周産期、婦人科、生殖・内分泌の3つの領域の実習が可能です。学生の自主性を尊重し、基本的には希望に沿った実習を行っております。

以下には領域毎の過去に実習実績のある内容を挙げています。選択の際に参考にしていただければ幸いです。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。また、必ずしも全ての項目が実習可能であるというわけではありませんのでご了承下さい。

産婦人科は非常に幅広い領域を扱う診療科であり、自分が興味の持てる分野がきっとあります。

お産に立ち会ってみたい、腹腔鏡に触れてみたい、シュミレーターを使ってみたいなど、皆さんのニーズにあった実習を全力でサポートします。

本院 周産期

- ● 正常分娩の立ち会い

- ● ハイリスク分娩の立ち会い

- ● 外来見学(妊婦健診、胎児外来、母体ハイリスク外来)

- ● 帝王切開の見学

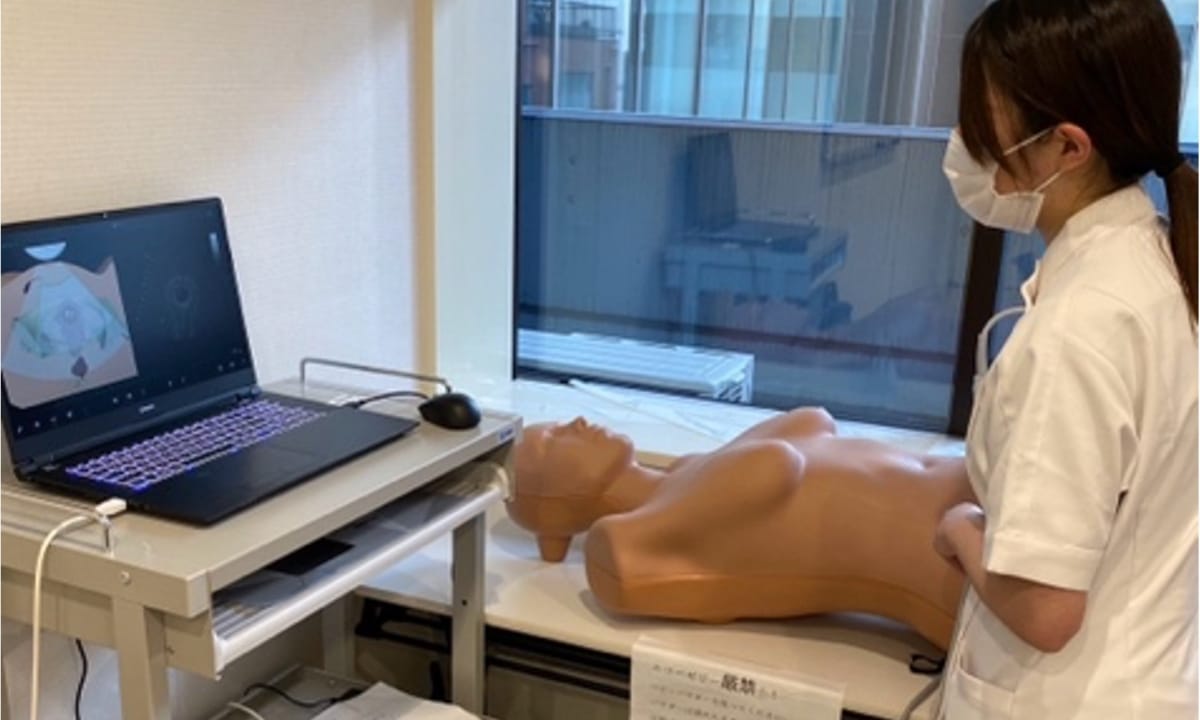

- ● 胎児エコーシュミレーター体験

- ● 分娩介助シュミレーター体験

- ● 母体搬送の受け入れ見学

胎児エコーシュミレーター

本院 婦人科

- ● ハイリスク悪性腫瘍手術参加 (開腹、腹腔鏡)

- ● 低侵襲手術参加 (腹腔鏡手術)

- ● ロボット手術見学

- ● 病棟処置見学(円錐切除術、子宮内容除去術、子宮内膜ポリープ切除術など)

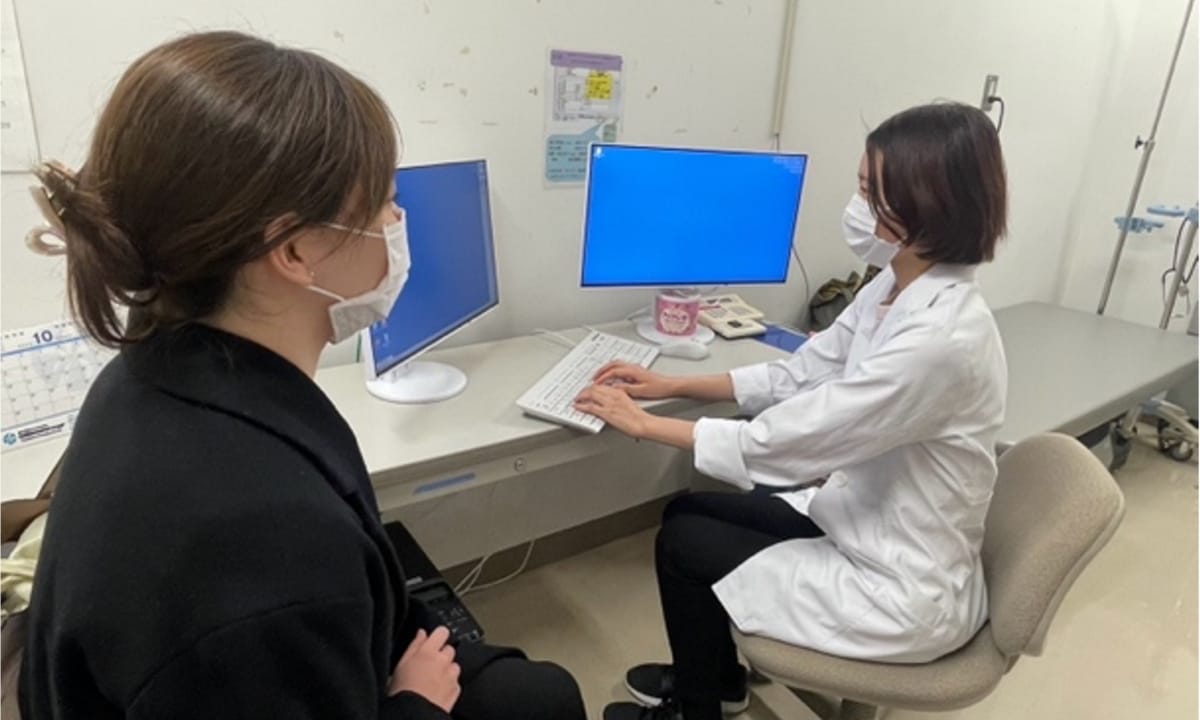

- ● 婦人科診察(内診・双合診)

- ● 外来見学

- ● 腹腔鏡手術ドライボックス体験

- ● ロボット手術体験会 (不定期開催)

- ● 腹腔鏡dry labo/wet labo参加 (不定期開催)

本院 生殖+研究室

- ● 培養室の見学

- ● 体外受精手技見学(採卵、胚移植、顕微授精)

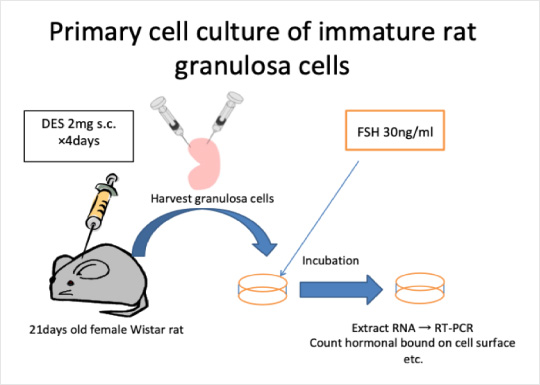

- ● 顆粒膜細胞の初代培養を用いた卵胞発育に関する基礎研究の見学

- ● 大学院生活についてフリートーク

- ● 着床前診断の見学 (不定期)

シュミレータを用いた分娩介助実習

分院/関連病院

各病院事情によって異なります。

- ● 手術参加

- ● 分娩立ち会い

- ● 病棟処置見学

- ● 外来診療(見学)

- ● 症例プレゼンテーション

外来診療(問診)

学生実習について(研究室配属)

研究課題

「ラット卵巣顆粒膜細胞初代培養を用いた卵胞発育に関する基礎実験」

研究費

・東京慈恵会医科大学大学院研究助成

・東京慈恵会医科大学医学研究科 研究推進費

研究内容紹介

担当:笠原 佑太(助教) 、岸 裕司(准教授)

はじめに

2019年4月より当院産婦人科学講座内に生殖・内分泌に関する研究チームを立ち上げております。開設されたばかりの新しい研究チームであり、研究成果はまだ十分なものではありませんが、産婦人科に興味のある方、生殖医療に興味のある方、動物実験に興味のある方をぜひお待ちしております。皆様が実験手技をどこまで経験できるかは実験の進捗状況等により変わってくるため、研究室配属後に相談となります。また、実験の一部では国際がん研究機構(IARC)の分類においてグループ1(発がん性あり)となっているDES (Diethylstilbestrol)を用いるため、安全面に十分な配慮が必要となります。

以下、研究の概要になります。

研究背景・目的

医療現場において疾患の治療にあたり内服される物質には、医薬品以外にも健康補助食品(サプリメント)があり、生殖医療(不妊治療)の領域でも多く使用されています。生殖医療の臨床においても、摂取が治療成績の改善と関連すると報告されているサプリメントは複数存在し、作用機序について部分的な解明を見ているものもありますが、未だその本態は不明であるものも多いというのが現状です。その安全かつ有効な利用の為には、効果の道筋を明らかとしていく事は不可欠と考えられます。我々は以前より、卵胞発育機構の検討モデルとして、ラット卵巣顆粒膜細胞の初代培養系を用い、ゴナドトロピン機能とその受容体発現の制御を中心とした解析を続けてきました(Kishi et al., 2017)。現在も同系を用い、サプリメントをはじめとした生殖医療領域で用いられる各種生理活性物質が卵胞発育に及ぼす影響について基礎的な検討を行っています。

使用する実験系:ラット卵巣顆粒膜細胞初代培養について

卵胞発育に伴うFSH受容体(FSHR)、LH受容体(LHCGR)発現について検討する際のモデルとして、継続的に使用してきた系です。Wistar系幼若メスラットにDESを4日間皮下注した後に卵巣を摘出し、穿刺により顆粒膜細胞を回収し、培養に供します(図)。この培養細胞膜表面には、当初よりFSHRは認められるが、LHCGRは認められず、FSHの添加により初めてLHCGR発現が誘導されます。卵巣顆粒膜細胞が、卵胞発育の過程で排卵に向けて分化を進めていく段階の観察に適したユニークな初代培養系であり、現状、細胞株での代替は難しいとされます。この系でのFSH添加によるLHCGR発現誘導は、経時的な増加をみる事がわかっており、これはヒトでの卵胞発育時の変化に相当します。本研究では同細胞系を用い、各物質が卵胞発育に及ぼす影響について、LHCGRおよびステロイドホルモン合成酵素発現を中心とし、卵胞発育に関与する遺伝子発現の解析を行っています。

実習可能内容(一部見学のみ)

注意:進行中の実験内容により経験できる実験手技は異なります。予めご了承ください。

- ● 動物実験(Rat)

- ● 初代培養の作成

- ● 細胞培養

- ● RNA抽出

- ● Real time PCR

- ● ELISA

- ● Western Blotting

図. ラット卵巣顆粒膜細胞初代培養

学習Key word

- ● ゴナドトロピン

- ● ゴナドトロピン受容体

- ● 卵胞発育

- ● two-cell two-gonadotropin theory

- ● steroid metabolism map (ステロイドホルモン合成経路)